Wer mit Gott handelt und das öffentlich tut, steht in einer garstigen Differenz. Es ist die Differenz zwischen kirchlichen Gottesaktivitäten, die fortlaufend belangloser werden, und säkularen Gottesanrufungen, die beständig gefährlicher werden. Auf der einen Seite wird Gott ständig von der kirchlichen Hierarchie bemüht und es macht keinen Unterschied mehr im Glaubwürdigkeitsverlust der katholischen Kirche. Die leicht durchschaubaren Absichten ihrer Gottesrede können den moralischen Bankrott des sexuellen Missbrauchs und seiner bischöflichen Vertuschung nicht mehr wettmachen; bisweilen verschärfen Hierarchiemitglieder bis hinauf zum Papst das Problem weiter. Zugleich wird Gott ständig von unverhohlen rechtspopulistischen Absichten bemüht, um Gesellschaft leichter unter autoritäre Herrschaft zu zwingen; das hat sich zu einer neuen Internationale entwickelt, deren Gefährlichkeit für offene Gesellschaften ständig wächst. Wer mit Gott handelt und das ernst nimmt, möchte weder Teil des ersten Bemühens sein noch dem Druck des zweiten nachgeben.

Aber wie soll beides gelingen? Welche Möglichkeiten in scheinbar unmöglichen Herausforderungen bieten sich überhaupt an? Offenkundig benötigt man eine politisch valide Theologie, die zugleich sich gegen Glaubwürdigkeitsverlust stemmen kann. Heiner Buchen hat beides in seiner pastoral aktiven Zeit beständig versucht, ist darin gewachsen und hat eine Linie zu bieten, die weiterführt. Er lässt die Rede von Gott tanzen mit dem Leben und darüber die autoritäre Versuchung abschütteln.

An Büchern riechen

Bei der Verabschiedung aus dem offiziellen kirchlichen Arbeitsverhältnis 2022 hat Heiner Buchen den intellektuellen Habitus beschrieben, der ihn trägt und der ihn auch in seiner pastoralen Arbeit begleitet hat: „Es gibt Bücher, an denen ich rieche, sie sind knapp fünfzig Jahre alt. Das Papier ist brüchig. Ein Buch altert, so wie auch wir altern, so wie auch ihr altert; ich liebe das Buch, weil es vergänglich ist wie wir und der Tanz, weil es mich stets an unsere Vergänglichkeit erinnert.“ Bücher altern also und es ist dabei nicht nur das Papier, auf dem sie gedruckt sind. Auch im digitalen Modus altern sie, nicht nur im analogen Bücherregal. Sie altern aber auf besondere Weise: indem sie das Leben zum Tanzen bringen. Sie altern mit dem Leben, das sie ins Wort bringen und auf ihre geistige Art tanzen. Und ein Leben, das mit seiner Vergänglichkeit tanzt, hinterlässt einen bleibenden Eindruck, weil es eine Präsenz bekommt. Bücher, die ein Leben tanzen, brauchen Präsenz. Dann riechen sie gut und nicht einfach nur muffig. Dann sind sie kein geistiges Altpapier, sondern ein Geruch der ständig vergehenden Gegenwart.

Es gibt kein Leben, das nicht stets mit der Gegenwart verbunden ist, die immer und fortlaufend sofort vergeht. Das, was ständig vergeht, kann sich aber dann halten, wenn es sich beständig mit der Gegenwart verbindet. Aber für alternde Menschen und für alte Bücher ist das eine Schwierigkeit. Wer altert, erinnert sich immer gerne an die beste Zeit, die man im Leben hatte. Das Buch, das altert, wird nach seiner verkauften Auflage eingeschätzt, die es bei theologischen Exemplaren selten zum Longseller schafft. Wir alternden Menschen werden nostalgisch, und dann fallen wir aus der Gegenwart heraus. Mensch wie Buch sehnen sich dann nach Vergangenheit, die scheinbar groß war. Dann haben aber wenigstens wir Menschen aufgehört zu tanzen und bekommen leuchtende Augen für das, was mal so groß war.

„Alte“ Bücher?

Die Bücher, von denen Heiner Buchen erzählt, sind gut 50 Jahre alt. Sie sind also in den 1970er Jahren erschienen. Das war nicht nur die hohe Erwachsenenzeit des Lesers Heiner Buchen. Es war die hohe Zeit der Neueren Politischen Theologie in Deutschland und des Aufstiegs der Befreiungstheologie weltweit. Es war die Zeit einer deutschen Synode, die mit ‚Unsere Hoffnung‘ schloss, dem großen Vermächtnis von Johann Baptist Metz und seiner Generation politischer Theologie. Synoden haben wir immer noch. Aber ihnen glauben wir nicht mehr so wirklich, weil sich die Hoffnungen auf sie nicht in der Gegenwart halten. Sie gehen an dem vorbei, was wirklich strittig ist, und deshalb bleiben jene auf ihren Utopien sitzen, die auf ihre verändernde Kraft gesetzt haben. Daher benötigen wir einen anderen Ort für Hoffnung; denn auch sie haben wir immer noch. Aber sie ist von ganz anderem Kaliber als lahme Weltsynoden, die alle Themen auslagern, denen sie sich widmen müssten. Die Hoffnung, die Metz als die unsere ausgewiesen hat, ist in den hochhierarchischen Zusammenhängen ortlos geworden, die Synoden nur mehr kontrollieren, statt sich ihrer Dynamik hinzugeben. Die so gesuchte Hoffnung hat jetzt in den autoritären Machtabsichten dagegen einen widerständigen Ort, der umso wichtiger wird, je weiter diese Absichten durchdringen.

Wer an Hoffnung festhält, kann sich daher längst nicht mehr auf die Leitungsebene von Kirche verlassen, so als könnte sie diesen Ort dann schon irgendwann und irgendwie bereitstellen. Wir müssen uns nach anderen Orten umsehen oder selbst einen oder mehrere solcher anderen Orte gestalten, an denen die Hoffnung greifen kann, die Metz damals als „in und für diese Zeit“ intoniert hat: „Nicht Geschmack und nicht Willkür lassen uns auswählen, sondern der Auftrag, unsere Hoffnung in dieser Zeit und für diese Zeit zu verantworten. Wir wollen von dem sprechen, was uns hier und jetzt notwendig erscheint vor allem im Blick auf unsere Lebenswelt in der Bundesrepublik Deutschland. Dabei ist uns bewusst, dass nicht wenigen die Auswahl dieser Aussagen und auch ihre konkrete Entfaltung zu subjektiv erscheinen mag.“ (Unsere Hoffnung)

Wirkliche Hoffnung braucht Individuen

Aber diese Subjektivität ist die einzig verbliebene Kraft, Hoffnung zu machen. Sie ist individuell bestimmt und deshalb benötigen wir Individuen mit einem eigenen Kopf und einer eigenen Agenda, um aus dem tiefen Abgrund aus Unglaubwürdigkeit und Vertrauensverlust hinauszukommen, die den christlichen Glauben in seiner katholischen Modulierung nach unten ziehen, und um nicht noch weiter in den Sumpf autoritärer Disziplinierung zu geraten, als wir es schon sind. Bei Heiner Buchen kann man diese Subjektivität in Aktion erleben. Er hat einen kirchlichen, pastoralen und theologischen Weg als Person beschritten und durchschritten, der bemerkenswert glaubwürdige Schritte der Hoffnung in und für diese Zeit gesetzt hat. Dabei hat er selbst Hoffnung erfahren, weil die Orte, die er so betreten konnte, für andere aufgingen und ihnen Alternativen gaben zu dem, was in der Kirche grau in grau geblieben ist. Dort lebt die Hoffnung auf, dass mehr zu erhalten ist in diesem Leben, als man es zunächst eigentlich denkt.

Zwei von diesen Orten möchte ich genauer benennen: sein europäisches Tanzprojekt mit Jugendlichen und seinen Verheutigung des Trierer Heiligen Rocks.

Internationales Tanz-Projekt macht Hoffnung auf Zukunft

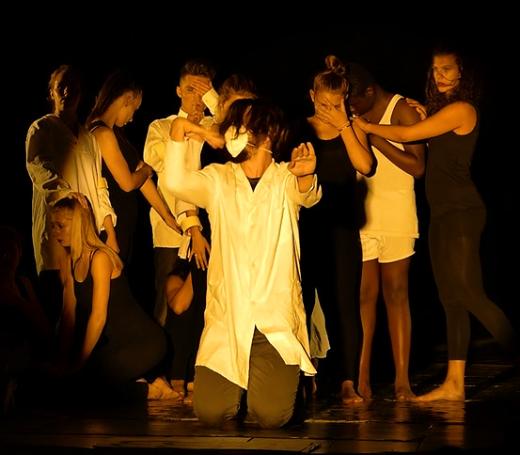

Seit 2013 brachte Heiner Buchen Jugendliche aus unterschiedlichen Lebenslagen Europas – Frankreich, Rumänien, Bosnien, Spanien, Deutschland – zusammen, um sich an einem jeweils neu zu bearbeitendem Thema zu vernetzen und ein Tanzstück auf die Bühne zu bringen, das nicht einfach bloß Zukunft erschloss, sondern Hoffnung auf Zukunft machte. Auch in der Corona-Zeit stoppte das Projekt nicht, sondern fand seinen Rhythmus in den kulturellen Mustern der Pandemie. In den Choreographien findet ein Glauben an den Respekt voreinander und an sich selbst einen Ort, der anders ist als alles, was normal und üblich in kirchlichen Zusammenhängen ist. Gegensätze wurden verflüssigt, wie Heiner Buchen es selbst auf den Punkt gebracht hat: „Die Schwere der Gespräche wird durch den Tanz zu einer Leichtigkeit“, so in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung. Am Sterbe- und Gedenkort Walter Benjamins, wo Spanien und Frankreich aufeinandertreffen, fanden in diesem Rahmen „Passagen in Portbou oder das Gedächtnis der Namenlosen“ statt, die dann einen Bundespreis des Bündnisses für Demokratie und Toleranz gegen Extremismus und Gewalt erhielten.

„Christus als Gewand anziehen“

„Passagen“ ist auch das Stichwort, wie das christliche Erbstück der Trierer Kirchengeschichte, der Heilige Rock, einen anderen Ort finden kann als nur die erinnernde Aufbewahrung im Trierer Dom, die hin und wieder der großen Wallfahrt nach Trier Ausdruck gibt. Dann steht man nicht einfach vor einem Kleidungsstück des Gekreuzigten, an dem man vorbeigegangen sein wird, wenn die hinter uns in der Reihe dran sind. Man zieht „Christus als Gewand“ an, so Heiner Buchen in einem Abendlob zum Heiligen Rock. Das heißt dann, „die alten Kleider dieser Welt abzulegen, die Schuhe, die über Leichen gehen, zu verbrennen, die Kosmetik, die vorgibt unsere zweite Haut zu sein, wegzuwerfen und so weiter und so weiter und so weiter.“

Das ist nicht einfach eine Körpermetaphorik. Hier wird eine Kontaktzone beschrieben, die sensibel ist für jene Menschen, die aufgrund kirchlicher Verortung sexualisierte Gewalt am eigenen Körper haben erfahren müssen. Heiner Buchens Aktivitäten und Lobbyarbeit im Rahmen von MissBit ist ein Beispiel dafür, wie man Christus als Gewand anlegen kann, das die Wunden zeigt, die von dieser Gewalt geschlagen werden. Vielleicht sollte man in Trier des Heiligen Rock dann wieder zeigen, wenn die allfälligen Berichte über die Verstrickungen der Hierarchie in Vertuschungen von sexualisierter Gewalt endlich öffentlich präsentiert werden können. Dann wird dieser Rock zum Maßstab, wie weit sich die Trierer Kirche von dem entfernt hat, woran ihr Hauptheiligtum sie erinnert.

Das Heute schreibt sich in die alten Bücher ein

Das ist aber eine komplexe theologische Herausforderung. Buchen hat sich ihr gestellt und sein Umgang mit seinen Büchern zeigt, wie intensiv er in sie hineingegangen ist. Bei diesem Gebrauch riechen die Bücher nicht nach dem, was vergangen ist, sondern nach dem, was dieser Weg in sie hineingeschrieben hat. Die alten Bücher sind nicht die Schätze eines Bücherwurms, sondern mit ihnen hat Heiner Buchen die Hoffnungen geschätzt, die er erfahren hat und die vor autoritärem Gottesgebrauch schützen. Daher kann man ihm nicht vorhalten, was der Trierer Synode und den anderen Synoden danach vorzuhalten ist. Sie riechen nach Vergangenheit, das Lesen des Heiner Buchen spürt auf, was sich heute zwischen die Zeilen dieser Bücher an Hoffnungen einschreibt. Es ist der Geruch der Gegenwart, der Buchens Bücher von damals nicht im Regal stehen lässt, wo sie langsam zum Altpapier werden und dann den nächsten Umzug nicht mehr überstehen. Vielmehr lassen sie sich lesen, ob sie den Geruch des Lebens haben, das jetzt ständig vergeht. Dieser Geruch macht die Hoffnung zu einer Zeugin einer Zeit, mit der Buchen theologisch Zeitgenossenschaft sucht. Diese Zeit ist nicht damals, sondern hier an den Orten lokalisiert, die Heiner Buchens betreten und bespielt hat. Seine Bücher sind ihm die Instrumente, damit ihm das jetzt gelingt.

So hat er Erinnerungspastoral auf die jeweils gegenwärtige Lage betrieben, damit hat er eine sozial sensible internationale Jugendpastoral betrieben, darum hat er eine mit konkreten Saarbrücker Lebenslagen vernetzte Sozialpastoral betrieben, die das auslotete, was jetzt geht und einen Unterschied macht.

Alles das hat Heiner Buchens Arbeit bestimmt hat und mit dieser Sensibilität für gegenwärtiges Leben hat er bleibende Spuren in Saarbrücken, im Bistum Trier und in seinen französischen Spezialräumen hinterlassen.

Vom Hass Abstand halten, statt dran zu riechen

Und neuerdings ist ein weiterer Brennpunkt hinzugekommen, der damals, als die Bücher mit dem speziellen Geruch noch selbst jung waren, so nicht vorhanden war. Das, was sich dort hervorbricht, was jetzt zum Brennpunkt wird, will man eigentlich nicht sehen, schon gar nicht riechen und sich nicht verbreitern lassen. Es sind der Hass und die Hassenden, die unsere Sozialräume im Virtuellen und auch zunehmend im Analogen verpesten. Hier hat Heiner Buchen eine eigene Lektüreempfehlung, die transformativ mit dem umgeht, was vor 50 Jahren angesagt war und sich in Kontextgehalten niederschlug, denen man sich anverwandeln muss, um sie nutzen zu können. Beim Hass ist das anders, hier gilt gerade nicht, an ihm zu riechen wie an den Büchern von damals, sondern klare Trennungen einzurichten und Abstand zu halten. Heiner Buchens Rat ist hier sehr klar – tanzt nicht mit dem Hass, gleich wie verführerisch die Einladungen sind. „Dem Hass begegnen lässt sich nur, indem man seine Einladung, sich ihm anzuverwandeln, ausschlägt. Es gilt zu mobilisieren, was den Hassenden abgeht: genaues Beobachten, nicht nachlassendes Differenzieren und Selbstzweifel.“

In den theologischen Büchern von damals gab es noch keine Selbstzweifel, aber sie lehrten genaues Beobachten. Man kann nicht nur in die Geschichte schauen, sondern muss es auch in die Gesellschaft hinein tun. Das, was war, und das, was ist, hängen so sehr zusammen, dass man nicht nachlassen darf in der Kontextualisierung und in der Compassion mit denen, die dort leiden. Bei den Hassenden ist das anders, hier darf es keine Compassion geben, weil sie eben keine Opfer von Geschichte sind, sondern Täter in einer Gesellschaft, die sich vor den Blick auf die Geschichte drängen, der nötig ist, eben vor den genauen Blick. Diesen Widerstand nenne ich gelungene Transformation einer analogen Welt von damals in die digitalen Abgründe von heute. Den Rat sollten wir uns merken, wir werden ihn brauchen, wenn die offenen Räume des heutigen Lebens autoritären Vernagelungen ausgesetzt werden. Und dann werden wir Heiner Buchens Tanzprojekte erinnern, die den Hass nicht überwanden, die aber auf höheren und komplexeren Ebenen die quälenden Gewalten relativieren. Auf diesen Ebenen riechen die alternden Bücher nicht beruhigend nach der großen Vergangenheit. Hier haben sie den scharfen Geruch der Erinnerung an das, was wir seit damals hinter uns liegen sahen, was aber der Engel der Geschichte eben immer noch als dezidiert aktualisiert vor Augen hat.

Das Leben tanzen – auch „in Rente“

Ich bin gespannt, wie die Bücher das alternde Leben von Heiner Buchen heute mit Updates dieser Widerstandskultur versehen werden. Bei ihm hat die professionelle Theologie den Glücksfall einer Praxis direkt, die mit der Theologie und ihren besten Überzeugungen handelt. Heiner Buchen hat mit der Theologie, von der er überzeugt ist, gehandelt und damit alle kirchlichen Routinen immer dort unterbrechen lassen und durchbrechen können, wo sie sich schon für das gehalten haben, was unbedingt bleiben muss. Aber das, worauf es ankommt, muss nicht bleiben und kann es auch gar nicht. Es tanzt mit dem Leben, weil es nicht aus ihm herausaltert, sondern seinen Geruch annimmt. Es steht im Raum und zwar so, dass es nicht nicht verhandelt werden kann.

Das ist eine große Leistung. Sie führt in den Raum, den die Evangelisierungstradition seit den ersten christlichen Gemeinden „Reich Gottes“ genannt hat und in dem eine Begegnung mit jenem Jesus möglich ist, den gegenwärtig zu machen uns auch nur im Fragment möglich ist. Das Erinnern an ihn ist immer dem Sturm ausgesetzt, der die vergangenen Bruchstücke jetzt zumutet als Bausteine der Erinnerung. Wir können es nicht abschließen. Und das ist das Beste, was wir erreichen können.

Heiner Buchen hat diesen Raum erfahrbar gemacht in seiner Pastoral. Das bleibt und es tanzt mit dem Vergänglichen. Wer wie er seinen kirchlichen Dienst beendet hat, hört nicht auf zu tanzen. Und manche unter den Sterblichen können es auch gar nicht, weil die Bücher so nach Leben riechen, dass sie jetzt von ihm erschlossen werden. Der Heiner Buchen, der an seinen Büchern riecht, gehört zu ihnen. Er wird tanzen, und wir werden es erleben.